嚥下外来

嚥下外来

食べ物をスムーズに飲み込めなくなることを嚥下障害といいます。当院では

食べることがうまくできずお困りの方を対象に嚥下診察を外来、訪問で行っております。

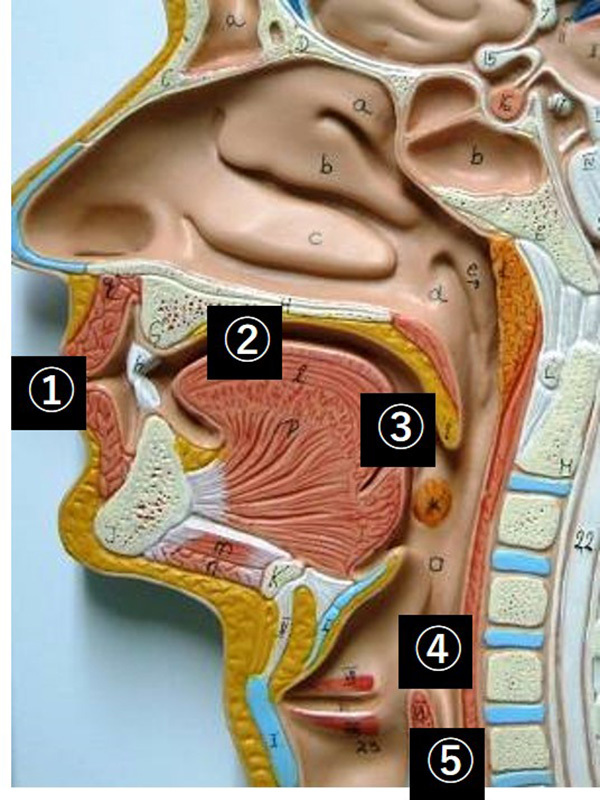

嚥下とは

嚥下(えんげ)とは、

| 食物を認知して取り込み |

|---|

| 口の中で飲み込みやすい形にして |

| 食べ物を口からのどへ |

| のどから食道へ |

| 食道から胃へ |

運ばれることをいいます。

この一連の動作の中のどこかに障害がある場合を嚥下障害といいます。

嚥下障害を生じると楽しいはずの食事が苦痛なものに変わってしまいます。また障害が重度になると、食事ができなくなったり、肺炎を引き起こすこともあります。

当院では、このような摂食嚥下障害を専門的に検査、診断、治療を行っています。なお、訪問診療での対応も可能です。

対象は

嚥下障害が生じやすい病気は

| 脳卒中後 |

|---|

| 認知症 |

| パーキンソン病,パーキンソン病類似疾患などの神経筋疾患 |

| 口の中やのどの手術後 |

| 脳性麻痺 |

などが挙げられますが、その他にもたくさんあります。0歳の赤ちゃんから100歳の

高齢者まで年齢層も様々な患者さんが受診されています。

どんな診療をするの?

| 問 診 |

嚥下診療においてとても重要です。 |

|---|---|

| 全身、口腔内の診察 |

全身、口腔内の所見をとります。 |

| 食事観察 |

普段のお食事の様子をみます。 |

| 検 査 |

必要に応じて嚥下内視鏡検査を行います。詳しくはこちらをご覧ください。 |

| 診断、今後の方針の説明、指導 |

評価や診断をもとに、適切な指導を行います。 ・嚥下訓練

・食事支援・介助 など 主治医、紹介元、施設などと連携しながら進めていきます。 |

| 経 過 |

患者さんの症状に合わせて再診します。 |

|

|---|

どんな検査をするの?

嚥下内視鏡検査について

飲み込みの機能を精査できる検査です。内視鏡ユニットは持ち運びが可能ですので、患者さんに歯科医院まで来て頂く必要はなく、ご自宅や施設などで検査が受けられます。

訪問先のテーブルやベッド上に載せられる大きさです。

鼻から直径3㎜程度の細い内視鏡を挿入した状態で食物を食べてもらい、飲み込む時ののどの動きを観察します。検査の所要時間は10分程度です。

症状は

食べ物が飲み込みにくい、食べるとむせる、原因不明の熱が出るなど、嚥下障害には様々な症状があります。

具体的には

食べるのが遅くなった

やせてきた

食べこぼす

口の中に食べ物が残る

のどの奥に食べ物が残る

食事中にむせる

咳が出る

痰が多い

のどがゴロゴロ鳴る

風邪以外で熱が出ることがある

食べ物がつかえる

飲み込みにくい

食べ物や胃液が逆流する

離乳食の段階があがらない(小児)

哺乳量が増加しない(小児)

などが挙げられます。

その他、過去に食事を禁止され以後の評価を受けず、食事をずっと中止している方、お食事をしているけれど不安がある方などは一度詳しい検査を受けてみられませんか?

また、本人は困っていないけれど、食事の介助をする方が不安に思うことがある場合も、一度ご相談ください。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 祝 |

| 9:00 |

● | ● | ● | / | ● | ● | / |

| 14:00 |

● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |